青春为中国式现代化挺膺担当|昆工青年2025年暑期“三下乡”社会实践展播(马克思主义学院)

7月3日至6日,昆明理工大学马克思主义学院“三下乡”社会实践团赴云南丽江、香格里拉等地,开展社会实践活动。实践团以长征精神为引领,以实际行动诠释新时代青年马克思主义传播者的责任与使命。

(一)从立志到践行:青春在红色征程中启航

7月3日,实践团队在学校举行庄重出征仪式。马克思主义学院李雪松老师出席并作动员讲话。她强调:“此次‘三下乡’是一堂行走的思政课,希望大家在红色土地上读懂历史、感悟初心,将课堂所学与乡村振兴实践紧密结合,感受长征精神,用青春力量书写时代答卷。”随后,实践团成员整齐列队,庄严宣誓,正式奔赴丽江、香格里拉。

(二)从课堂到田野:马克思主义在长征路上“活”起来

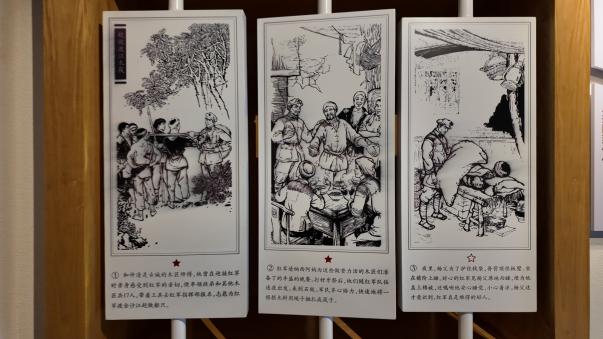

此次实践不仅是一次红色之旅,更是一场思想的洗礼。实践团将思政课堂“搬”进红军长征博物馆、丽江指挥部纪念馆等红色场馆,在真实历史场景中实现理论与实践的深度融合。在迪庆红军长征博物馆,李雪松老师结合毛泽东“各民族团结起来”的锦旗,讲述党中央对边疆民族地区的深切关怀,生动诠释了马克思主义民族观在长征中的实践逻辑。在红军过丽江指挥部纪念馆,赵旭老师则依托纳西族与红军的历史资料,围绕“铸牢中华民族共同体意识”,深入阐释了党的民族政策凝聚各族群众的实践逻辑。

(三)从信仰到行动:长征精神激发青年使命担当

实践团通过沉浸式体验,触摸历史温度,感悟信仰力量。在“翻雪山过草地”场景复原区,成员们亲身体验红军“单衣御寒、皮带充饥”的艰苦岁月;在石鼓渡口,驻足青铜雕塑与红军亭前,感受军民鱼水情深的真实写照。这些场景不仅是历史的再现,更是精神的唤醒。长征精神在这里不再是抽象的概念,而是转化为新时代青年坚定理想信念、勇担时代使命的精神动力。实践团成员深切体会到:军民团结从来不是一句口号,而是一台缝纫机、一盏马提灯,是百姓心底对红军那份沉甸甸的信任。

(四)从传承到传播:新时代马克思主义者的青春答卷

为实践团成员以青年视角讲述长征故事,用青春语言传播马克思主义。他们围绕代表性文物,动情讲述红军与少数民族群众之间的感人故事,让红色基因“活”起来、“火”起来。在讲述中,青年们不仅是历史的倾听者,更是理论的传播者、信仰的践行者。他们以实际行动诠释新时代马克思主义传播者的责任与担当,让马克思主义在新时代青年中“生根发芽”。

本次“三下乡”社会实践活动以“大思政课”为指导,将思想政治教育深度融入实地研学。通过实地参观、沉浸体验、青年讲述、导师总结等多元形式,引导学生在亲身体验中深刻领悟长征精神与民族团结的内涵。活动进一步坚定了同学们将长征精神融入乡村振兴实践的决心,激励他们为云岭大地发展贡献青春力量,立志在新时代的长征路上,书写属于青年的马克思主义新篇章。

团队成员心得体会

姜芷杉:踏访丽江、迪庆的红色热土,长征精神深深震撼着我。当年红军途经滇西北,各族群众冒死送粮带路,用生命诠释了“军民一家亲”的深情。纪念馆里斑驳的马灯、泛黄的标语,诉说着那段民族团结共赴国难的壮烈史诗。作为新时代青年,我们要传承这份血肉相连的团结精神,在实现民族复兴的新长征路上,继续谱写各族儿女同心筑梦的时代篇章!

张克硕:追寻红军的足迹,我踏访了云南丽江与香格里拉的长征纪念馆。红军足迹深刻诠释了各民族在血与火中凝结的生死情谊——这是中华民族共同体最鲜活的基石。穿越时空,那份共克时艰的坚韧意志,正是今日我们守护山河、团结奋进的力量之源。新时代青年当铭记:血脉相连的责任,是让共同体意识深植于心、践之于行的永恒使命。

杨彩云:通过调研红军长征过云南的革命遗址,深刻体悟了长征精神的现实价值。红军战士在艰苦卓绝的条件下跨越雪山草甸,彰显无畏斗争精神,同时与沿途百姓结下深厚鱼水情谊,于绝境中构筑军民命运共同体。每一代人都有自己的长征路,当今时代处于世界百年未有之大变局,我们新一代青年应该传承先辈遗志,发扬新时代的长征精神,不忘初心,砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴贡献我们的青春力量。

王敬乾:追寻红军的足迹,我踏访了云南丽江与香格里拉的长征纪念馆。红军足迹深刻诠释了各民族在血与火中凝结的生死情谊——这是中华民族共同体最鲜活的基石。穿越时空,那份共克时艰的坚韧意志,正是今日我们守护山河、团结奋进的力量之源。新时代青年当铭记:血脉相连的责任,是让共同体意识深植于心、践之于行的永恒使命。