重走彝乡长征路,共铸团结强国梦 —— 昆明理工大学马克思主义学院 “彝” 路同行实践团队冕宁实践纪实

8月20日—22日,昆明理工大学马克思主义学院“彝” 路同行实践团队前往四川省凉山彝族自治州冕宁县开展以“走好当代长征路 挺膺担当强国梦”为主题的实践活动,主要围绕长征精神传承与民族团结融合展开实地调研,通过参观红色场馆、走访历史遗址、与当地群众交流等方式,重温革命历史,体悟长征精神,感悟新时代民族地区民族团结与发展的新面貌。

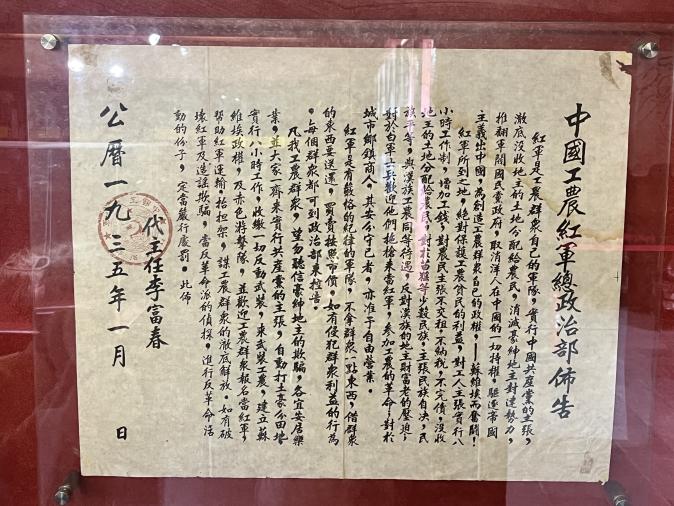

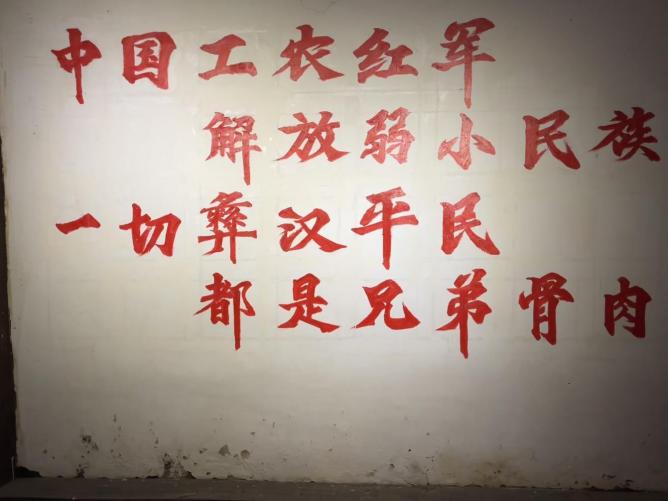

8月20日下午,实践团队首站抵达冕宁红军长征纪念馆。走进馆内,“长征颂”主题雕塑庄严肃穆,团队成员在此驻足聆听讲解,深入了解“万里长征”一词首次提出的历史背景,感受革命先辈们在艰难险阻中坚守信仰、奋勇前行的精神力量。步入展厅,百余件珍贵文物静静陈列,从印着 “中国工农红军” 字样的外出证章、见证军民情谊的顶针,到 “中国夷民红军沽鸡支队” 旗帜(复制品)、彝族妇女连夜为红军缝制的针线包,每一件文物背后都藏着动人的革命故事。实践团队成员仔细观察文物细节,认真研读文字说明,在朱德同志《中国工农红军布告》前,大家逐字品读“中国工农红军,解放弱小民族,一切夷汉平民,都是兄弟骨肉”的内容,深刻体会到红军始终坚持民族平等、团结各族群众的初心。在泛黄的借粮条、锈迹斑斑的军号碎片前,团队成员仿佛穿越时空,看到当年红军在物资极度匮乏的情况下,依然严守纪律、尊重群众,与彝族同胞结下深厚情谊的场景。

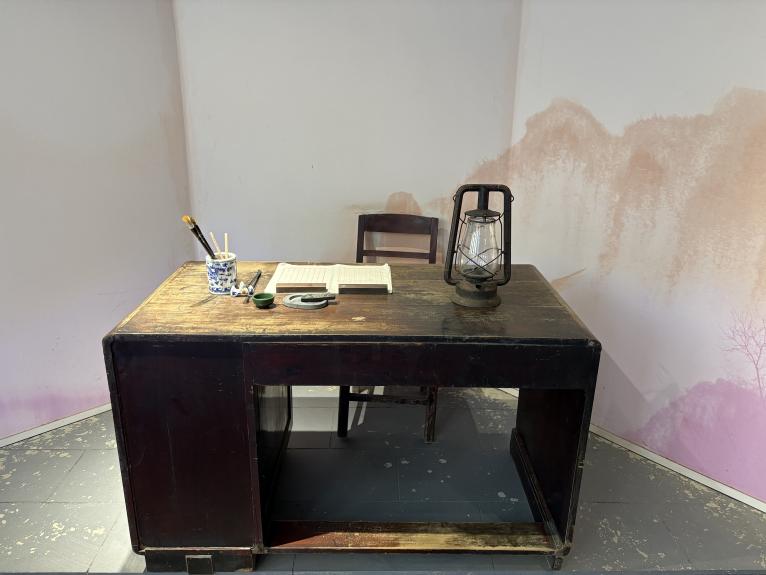

8月21日上午,实践团队前往城厢镇陈家大院——红军长征时期的重要活动场所。推开院门,青瓦木楼保存完好,院内的石板路、木柱子上仍留存着岁月的痕迹。团队成员轻触毛泽东同志长征途中唯一完整居住两夜的木板墙,桌上的油灯残痕、作战地图的铅笔印记仿佛还带着当年的温度。

在院内的方桌旁,大家围坐在一起,聆听当地老人讲述红军在此召开会议、研判泸沽转兵与抢渡大渡河战略的历史。“那时候红军战士住在这里,不拿群众一针一线,还帮我们挑水、劈柴,彝族人都把他们当亲人!”老人的讲述生动鲜活,让团队成员对红军在冕宁的具体活动有了更直观的认识,也更加深刻地理解了“军民鱼水情”的真正含义。

除了探寻历史足迹,实践团队还将调研重点放在冕宁县传承长征精神、促进民族团结的当代实践上。于8月21日下午走访冕宁县文旅局和社区服务中心,团队了解到作为全国爱国主义教育示范基地、全国民族团结进步教育基地,冕宁县始终将长征精神与民族团结工作紧密结合。一方面依托红军长征纪念馆、彝海结盟遗址等红色资源打造 “重走长征路”“彝海结盟故事会” 等特色教育活动,吸引了无数群众和学生前来接受红色教育;另一方面,通过开展“民族团结一家亲”结对帮扶、彝族传统文化保护与传承等工作,冕宁县推动各民族在文化交流、经济发展中深度融合。

此次为期三天的实践活动,让“彝”路同行实践团队成员收获颇丰,大家一致表示,通过实地走访、文物观摩与群众交流,对长征精神的内涵有了更深刻的理解。团队负责人卢鹏表示:“作为马克思主义学院的学生,我们不仅要在书本中学习党史与民族理论,更要走进实践、从革命历史中汲取力量,未来才能够把此次实践的所见所闻、所思所感转化为理论研究成果,为传承长征精神、促进民族团结贡献我们的力量。”

此次为期三天的实践活动,让“彝”路同行实践团队成员收获颇丰,大家一致表示,通过实地走访、文物观摩与群众交流,对长征精神的内涵有了更深刻的理解。团队负责人卢鹏表示:“作为马克思主义学院的学生,我们不仅要在书本中学习党史与民族理论,更要走进实践、从革命历史中汲取力量,未来才能够把此次实践的所见所闻、所思所感转化为理论研究成果,为传承长征精神、促进民族团结贡献我们的力量。”

离开冕宁时,实践团队带走的不仅是满满的调研笔记与照片,更是一份沉甸甸的责任。从“彝海结盟”的历史丰碑到新时代民族团结的示范样本,冕宁用90年的发展证明,长征精神从未远去,它早已融入民族地区的发展血脉,成为推动团结进步、共同繁荣的精神动力。未来,“彝”路同行实践团队成员将继续依托此类实践活动,与更多青年学生一起走进红色基地、深入民族地区,在实践中学习、在感悟中成长,为走好当代长征路、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入青春力量。